Wie entzündet man Menschen in einer Gemeinde, um sie in die Zukunft zu führen? Kaum einer weiß das besser als Michael Sack. Der langjährige Ex-Bürgermeister von Loitz und heutige Landrat von Vorpommern-Greifswald über die Bedeutung von Erntedankfesten als Leuchttürme, zu viel Bürokratie und Regionalbudgets als freie Gestaltungsmasse.

Herr Sack, Ihr Herausforderer bei der Bürgermeisterwahl 2017 in Loitz wollte als erste Amtshandlung eine Gasse nach Ihnen benennen. Jetzt sind sie Landrat. Hat Ihre Nachfolgerin das umgesetzt?

Michael Sack (lacht): Nein, es gibt noch keine Sack-Gasse in Loitz.

Sie müssen in Ihrer achtjährigen Amtszeit aber doch einiges richtig gemacht haben.

Als ich das Amt 2010 übernahm, habe ich in meiner Antrittsrede gesagt: Wenn wir diese Region nach vorne bringen wollen, wird es in den nächsten Jahren nicht mehr darauf ankommen, wie viele Straßen wir sanieren und wie viele Häuser wir bauen, sondern wir müssen unsere Menschen fit für die Zukunft machen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie verstehen, dass sie alleine das Glück ihrer Region in den Händen halten. Mein Credo war: Wenn sie Ideen haben, kreativ sind und etwas voranbringen wollen, dann wird sich die Stadt und diese Region entwickeln.

Ein echter Perspektivenwechsel also?

Ja. Ich habe unseren Menschen gesagt, dass wir endlich aufhören müssen darüber nachzudenken und zu jammern, wie viele Leute in den vergangenen zwanzig Jahren weggezogen sind. Immerhin hatten wir bis 2010 dreißig Prozent der Einwohner verloren. Wir müssen vielmehr darüber nachdenken, wie wir die Einwohner zurückbekommen. Also: Ärmel hochkrempeln, besser werden, Leute wieder zurückholen, die uns verlassen haben. Ich war überzeugt: Mit dieser Haltung schaffen wir eine positive Ausstrahlung – und nur, wenn wir nach außen strahlen, werden wir andere für uns begeistern können.

Woher kommt diese zupackende, positive Herangehensweise?

Von meinem Elternhaus bin ich es seit jeher gewohnt, nicht zu jammern, sondern zu machen. Anpacken und los geht’s. Auf wen oder was sollen wir warten? Die zentrale Frage war damals: Wie bekomme ich meine Leute, meine Region ein Stück weit wieder aufgerichtet? Wie gebe ich den Menschen Hoffnung und Kraft anzupacken?

Hilfe bekamen Sie damals vom sogenannten Bundesprojekt MORO, Modellvorhaben der Raumordnung.

Darum hatten wir uns beworben. Es ging darum, eine Datenbasis und eine Grundstrategie zu bekommen: Wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, wo können wir uns zukünftig entwickeln? Eine Generalinventur also. Und da gab es einen ganz wichtigen Augenblick. Ein Institut hatte die Bevölkerungsentwicklung bei uns hochgerechnet und die Prognose war, dass wir auch bis 2030 noch einmal 30 Prozent der Menschen verlieren werden. Als das Ergebnis im Amtsausschuss vorgestellt wurde, war es so still, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. Es war ein Schock. Uns allen war zweierlei klar: Zum einen müssen wir uns darauf einrichten, dass wir weniger und im Durchschnitt älter werden. Zum anderen müssen wir alles tun, damit die Entwicklung nicht so durchschlagend wird. Also haben wir losgelegt.

Wie genau?

Wir haben Projekte ausgelobt und angeschoben, die bis heute Bestand haben. Da entstand zum Beispiel der Kultur-Konsum in Loitz, der heute bis zu 170 Veranstaltungen im Jahr organisiert, oder der Dorfge(h)dankenweg in Görmin. Unsere Aufgabe als Amt war es, die Leute zusammen zu holen, die etwas bewegen wollten, und dann das Geld zu besorgen, damit sie auch ins Machen kamen.

Woher kam das Geld?

Wir als Gemeinde hatten natürlich keins, aber da half uns eben das MORO-Projekt, einen Anschub zu finanzieren. Das Projekt war eine tolle Chance für uns, obwohl wir viel zu klein waren und man uns nicht zugetraut hat, dass wir die Arbeit auch schaffen. Und natürlich war es hilfreich, dass ich als Kreistagspräsident auch Zugang zu den nächsthöheren Ebenen der Politik hatte. Das war eine Phase, in der wir ganz viel gelernt haben, das hat uns inhaltlich viel weitergebracht.

Die Rahmenbedingungen sind das eine. Aber wie haben Sie die Menschen ins Engagement bekommen?

In Loitz und seinen Gemeinden gab es schon immer viel Engagement, auch zur DDR-Zeit. Und das war immer noch da, hat aber etwas geschlafen, obwohl es bei 4.500 Einwohnern 40 Vereine gibt. Aber das Engagement war wenig kanalisiert und gehoben. Da half uns neben MORO das Landes-Erntedankfest Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2013. Das war noch einmal eine Zündung. Nachdem die Gemeinde, die das Fest eigentlich ausrichten sollte, abgesagt hatte, habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt: Klar machen wir das Fest! Als es dann in die Planung ging, wurden die Herausforderungen immer größer: Sicherheitskonzept, notärztliche Versorgung, Abwasser-Plan – das war eine ganze Menge und alle mussten mitmachen. Und wenn man viele Menschen an Bord holt, muss es eine gute Organisation geben, also klare Hierarchien, klare Entscheidungswege, klare Kompetenzen. Kurz: Man muss verlässliche, beratende Strukturen schaffen. Wir haben das Fest in einer wunderbaren Art und Weise hinbekommen. Und das hat in der Stadt einen Ruck gegeben.

Waren denn alle gleich mit dabei?

Oh nein. Beim ersten Treffen stand ich mit der Feuerwehr allein auf dem Festplatz, niemand war da. Also habe ich den Bürgern ein wenig ins Gewissen geredet: Liebe Leute, wollen wir uns hier so präsentieren?! Im Endeffekt fällt das auf uns alle zurück. Und wir bedienen das Klischee, dass jeder über Loitz hat: alte Häuser, nichts los, keiner kümmert sich. Das hat ein bisschen an der Ehre gekratzt. Und am Ende ist das so rund gelaufen und hat uns das allen großen Spaß gemacht.

Liebe Leute, wollen wir uns hier so präsentieren?! Im Endeffekt fällt das auf uns alle zurück.

Michael Sack

Ja, die Bürger der Stadt haben etwas auf die Beine gestellt, das man ihnen nicht zugetraut hat. Man braucht einen Leuchtturm, um Engagement anstoßen zu können. Die Loitzer haben danach gesagt: Wenn wir alle anpacken, dann passiert hier richtig was, dann sind wir richtig gut. An diesen Erfolg konnten wir nach 2013 immer wieder anknüpfen. Ich sage immer: Man ist dazu verdammt, Erfolge zu produzieren. Bei Misserfolgen gehen einem die Leute von der Fahne.

Viele sagen, dass auch Anerkennung elementar ist.

Das ist etwas, was die meisten gar nicht wollen. Es geht vielmehr um Wertschätzung. Dass man als Bürgermeister, als Verantwortlicher da ist, sich sehen lässt, bei Themen und Problemlagen immer ansprechbar ist. Die Menschen erwarten nicht, dass Sie vor versammelter Mannschaft hochgelobt werden. Das muss man auch tun, aber das ist nie die Erwartungshaltung.

Ist Engagement auf dem Land schwieriger als in der Stadt?

Das weiß ich nicht, aber es unterscheidet sich in einem zentralen Punkt: Es gibt in den Städten eine Fülle von sozialen Dienstleistungen der Daseinsfürsorge – auf dem Land nicht. Diese Lücke müssen die Freiwilligen schließen. Und sei es nur das Einkaufen für die Nachbarin, das Mitnehmen zum Arzt, die Kinder von der Schule zum Verein bringen. Das ist ein leises Engagement, über das niemand redet und für Städter gar nicht sichtbar ist. Und immer wichtiger wird.

Die Kommunen sind also mehr als die Metropolen auf die Hilfe Ihrer Bürger angewiesen. Braucht es da nicht eine Strategie, wie man sie dauerhaft gewährleisten kann?

Ich glaube, dass wir die hauptamtlichen Strukturen stärken müssen, um Ehrenamt zu ermöglichen. Auf Landkreisebene werden wir im Rahmen eines Projekts des Bundeslandwirtschaftsministeriums Anfang 2020 drei Mitarbeiter für drei Jahre einstellen, die für die Ehrenamtler, Gemeinden und Vereine den ganzen Papierkrieg übernehmen, also Projektbeantragungen, die ganze Bürokratie bis hin zur Klärung der Projektfinanzierung. Das machen wir als kostenlose Dienstleistung. Damit gewährleisten wir Professionalität, mehr Erfolg bei Anträgen und mehr Freiraum für die Engagierten – denn die haben sich ja einem Thema gewidmet, nicht dem Papierkram.

Gibt es dafür ein Vorbild?

Das haben wir uns in Polen abgeguckt. Die Stadt Swinemünde auf Usedom hat zum Beispiel mehrere solcher Projektschreiber. Das Prinzip ist allerdings ein wenig anders: Diese Dienstleister werden daran gemessen, wieviel Erfolg sie bei der Akquise von Fördermitteln haben.

Planen Sie das auch?

Nein. Wir müssen das sicher erst einmal üben, das braucht eine Anlaufphase. Wenn die drei Kollegen da sind, werden wir gemeinsam mit der Stiftung Ehrenamt auf eine Werbetour gehen. Und weil das zunächst eine Lernphase ist, sind die neuen Kollegen strukturell auch direkt bei mir angesiedelt. Ich muss immer ein Gefühl dafür haben, wie es so läuft, damit ich steuern kann.

Glauben Sie, dass sich der Erfolg von Loitz damit leichter duplizieren lässt?

Ich glaube nicht, das man Erfolg einfach übertragen kann. Man kann sich aber anschauen, warum einige Dinge gelingen und einige nicht. Wir haben 138 Gemeinden hier, das sind auch 138 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, und die ticken natürlich ganz unterschiedlich. Bei einigen läuft es so ähnlich wie in Loitz: Da geht einer vorweg mit einer aktiven Gemeindevertretung, die sind agil, organisieren Dorffeste, die kümmern sich, die ziehen Leute an. Aber es gibt auch Orte, in denen zwischen Gemeindevertretung und Bürgermeister die Chemie nicht stimmt, wo sich innerhalb der Gemeindevertretung Gräben auftun, wo immer nach einem Grund gesucht wird, warum Dinge nicht funktionieren.

Die Lösungen für die Probleme der Stadt findet man nur im Land.

Michael Sack

Was können Sie da als Landrat tun?

Ich kann nun schauen, wer etwas bewegen will und meine Unterstützung braucht. Wer nichts bewegen will, den werde ich auch nicht dazu hinkriegen. Da muss ich meine Kraft sinnvoll einsetzen.

Zum Beispiel auch in den Abbau von zu viel Bürokratie?

Das ist sicherlich ein Thema. Ein Beispiel: Bei der Projekt-Förderung im Grenzgebiet müssen Vereine oder Gemeinden erst einmal in Vorleistung gehen, führen also das Projekt erst einmal durch und können dann erst das Geld dafür abrufen. Das ist natürlich hochgradig risikobehaftet, daran scheitern ganz viele Projekte. Man bringt möglicherweise seinen Verein in Gefahr und muss auch noch den Kopf dafür hinhalten. Das ist absurd. Und dann kommt ein so umfangreiches Beantragungsverfahren hinzu, dass viele es einfach lassen. Das muss deutlich besser werden.

Gibt es weitere Stellschrauben?

Ja, die Rolle der Finanzämter. Die haben derzeit einen schärferen Blick auf das Thema Gemeinnützigkeit. Weil wir aber keine Volljuristen in den Vereinen sitzen haben, sollte man den Druck dort wieder etwas rausnehmen. Natürlich muss rechtlich alles sauber sein, aber die Frage muss doch erlaubt sein: Mache ich mit einem scharfen fiskalischen Blick nicht viel kaputt im Engagement vor Ort? Das muss abgewogen werden.

Das klingt nach Landesebene.

Natürlich. Mit dem Staatssekretär im Finanzministerium habe ich gerade das Thema Ehrenamt und Gemeinnützigkeit lange diskutiert, mit dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium das ganze Thema Förderung in der Grenzregion. Als Landrat sehe ich mich in der Rolle, diese Themen auf die Landesebene zu transportieren.

Auch das Thema mehr finanzielle Mittel für Engagement in den Kommunen?

Wir haben eine Großzahl von Gemeinden, denen das Wasser bis zum Hals steht. Vielen fehlt jeglicher Mut, Ideen zu entwickeln, weil sie davon ausgehen, dass sie es vor dem Hintergrund der klammen Kassen ohnehin nicht umgesetzt kriegen. Wenn wir den Gemeinden wieder Verantwortung für ihr Gemeindegebiet und ihnen das dafür notwendige Geld geben, über das sie frei entscheiden können, dann wäre das ein wichtiger Schritt. Die große Frage dahinter ist: Sind die Fördermittelprogramme auf die wahren Bedarfe abgestimmt? Häufig sind sie so eng geschrieben, dass man sich verbiegen muss, um ans Geld zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr in Richtung Regionalbudgets kommen, über die man frei verfügen kann, also Gestaltungsmasse hat.

Ist Digitalisierung für Sie so wichtig, wie alle immer sagen oder nur einer von vielen anderen wichtigen Bausteinen für die Entwicklung des ländlichen Raums?

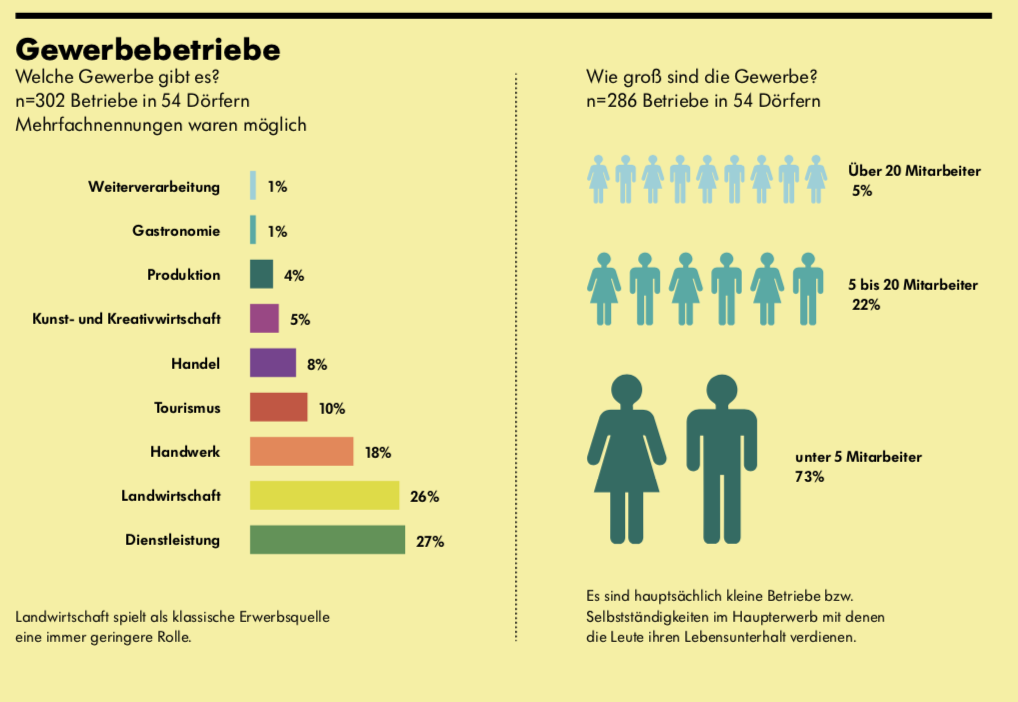

Es ist ein essenzieller Baustein. Wir werden den ländlichen Raum verlieren, wenn wir ihn nicht digitalisieren. Früher waren Dörfer Arbeits- und Wohnort der Bauern. Heute findet man die kaum noch. Die Höfe sind zwar bewohnt, aber nicht von Bauern oder von in der Landwirtschaft tätigen Menschen. Das heißt: Das Dorf hat seine Aufgabe als Arbeitsort verloren. Deshalb müssen wir es schaffen, den Dörfern wieder den Charakter des Arbeitsortes zu geben, und diese Chance haben wir mit der Digitalisierung. Wenn das gelingt, mache ich mir über den ländlichen Raum überhaupt keine Sorgen. Denn dann hat der ländliche Raum einen großen Vorteil gegenüber den Ballungsräumen.

Das müssen Sie erklären.

Die Städte werden ihre Probleme wie Wohnungsknappheit oder zu viel Verkehr nicht in den Griff bekommen. Die Lage dort wird sich verschärfen – und die Lösungen findet man nur im Land. Und das müssen wir gut gestalten, wozu auch die Digitalisierung gehört. Damit werden wir attraktiver für alle, die bei der Erbringung von Dienstleistungen ortsunabhängig arbeiten können – für Menschen der Kreativwirtschaft, für Softwareentwickler, Konzepteschreiber und Strategieentwickler. An die will ich ran! Der ländliche Raum mit Wasser, Wald und weitem Horizont bietet Perspektiven, die für Kreative doch ein Segen sind, weshalb Co-Working-Räume im ländlichen Raum ein echt großes Thema sind.

Klingt, als hätten Sie noch viel vor. Haben Sie jemals bereut, aus Loitz fortgegangen und heute Landrat zu sein?

Ich bin mit Herz und Seele Bürgermeister gewesen, also richtig gerne. Ich habe den Wechsel aber nie bereut. Mich hat diese große Aufgabe gereizt. Es war die richtige Entscheidung.

Der 1973 in Demmin geborene und bei Jarmen aufgewachsene Michael Sack lernte Bauzeichner und studierte Bauingenieurwesen in Weimar. Die Sehnsucht nach „Wind und Wasser“ und natürlich seiner in Loitz lebenden Frau zogen ihn zurück in die Heimat. Politisch hatte er nach eigenem Bekunden „gar keine Ambitionen“, trotzdem trat er in die CDU ein und bei den Kommunalwahlen 2009 an, weil „sich in Loitz nichts bewegte“. 2010 wurde er zum Bürgermeister gewählt und nach überaus erfolgreicher Arbeit sieben Jahre später im Amt bestätigt. Gleichzeitig war er zwischen 2011 und 2018 Kreistagspräsident, was ihm tiefe Einblicke auf die Landkreisebene verschaffte. Seit Oktober 2018 arbeitet er nun als Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Interview: Thomas Friemel